مرَّ يوم الأم ولم تجمع “رزان” الورود

لا يمكن للدموع استرداد الراحلين والشهداء، أو تجميد “عقارب الحزن” لمنع مجرم من قهر قلوب الأبرياء وسرقة أحلامهم، وهم في غمرة عملهم الإنساني. قتل الاحتلال ابنتي “رزان”، افتقدتُ شيئًا كبيرًا؛ الفراق ألم، لكن رزان لا تزال الغائب الحاضر.. في قلبي، ووجداني، تزورني مع همسات المساء، وإشراقة الصباح، لم تمحُها الأيام، ولم تطوِها الذكريات، وكأن طيفها يدور مع تلك العقارب التي لا تتوقف، تمامًا كما لا أتوقف عن التفكير بكِ، أفتقدك في كل المناسبات، بالأمس كنت حولي، بقربي، أمامي، وخلفي، واليوم أنت “الشهيدة رزان النجار” (21 عامًا)، غابت ابتسامتك الجميلة التي رحلت معك، أفتقدك حتى في ذات المكان الذي قتلك فيه جنود الاحتلال؛ كل حياتي ألم بعدك، جرح نازف لا يجد من يوقفه.

أتدرون؛ في كل يوم، وفي كل صباح، ما زلت أنتظرها على عتبات باب البيت على أمل أن تعود، وتطل بابتسامها التي لا تفارقها وكأن وجهها لا يعرف الحزن، عيونها ممتلئة بالحب والحنان، وما زلت أنتظر عودتها.. من شدة وجع الفراق: فهي ابنتي، أختي، صديقتي، يوم “الأم”، أعاد حفر الجرح بداخلي مرة أخرى، كيف أنسى كلماتها عندما تحرر شفتيها وتضمني بذراعيها: “أنا يا ماما؛ كل شيء بحياتك؟“.

مر أول “يوم أم” بلا رزان، لكني سأبحر في أعماق ذاكرتي، إلى ذلك اليوم عندما كانت رزان طفلة حينها جمعت ورودًا مزهرة في الطريق، زاهية الألوان، كقلبها المزهر الذي لا يذبل، جاءت بتلك الورود تردد من بعيد وهي تركض: “كل سنة وأنت طيبة يا ماما”، طبعت قبلة على خدها، أدركت أنها فهمت أن للورد معنى كبيرًا، هي مرهفة الإنسانية منذ طفولتها، حتى ليلة استشهادها بنصف ساعة أرسلت لي رسالة على موقع التواصل الاجتماعي –من غير سبب– كتبت لي: “أنا من دونك ما بسوى شيء؛ أنت كل حياتي.. حبيبتي يا ماما“.

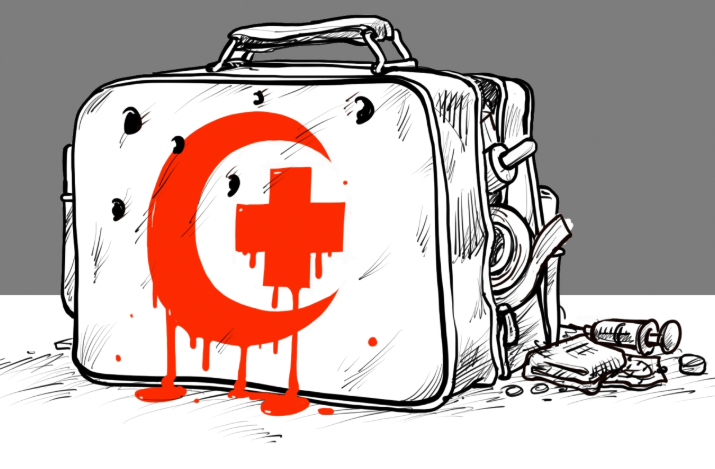

تلك الروح الغالية التي فارقتنا بجريمة تدون في سجلات الظلم، والافتراء على المستضعفين، وقتل حقوق الإنسان، ومنها العيش حياة كريمة، وممارسة العمل الإنساني في إسعاف المصابين، بل حرمانه من الحياة، تميزت “رزان” بالضحك، والابتسامة، مزاحها عفوي، لا تخفي عني شيئًا؛ فكنت أعدُّها صديقة وليست ابنة فقط.

تمر المواقف من أمامي، لا أنسى تفاصيل العدوان الإسرائيلي على غزة سنة 2014.. طائرات الاحتلال تقصف شرق خان يونس، (كانت منطقة عبسان الكبيرة التي نسكن فيها مسرحًا لأحداث دراماتيكية كبيرة)، خرجنا من المنزل لإحدى المدارس التي كانت مراكز إيواء، رغم صغر سنها بادرت وتطوعت لإدارة المدرسة، بأنها تستطيع مساعدتهم، في إدخال البيانات، والأعمال التطوعية الأخرى.

المسعفة الأولى

مسيرة العودة الكبرى وكسر الحصار السلمية، ليست أولى محطات رزان في التطوع، فعندما أنهت الثانوية العامة بتقدير امتياز، تخصصت في التمريض، وتطوعت لعامين بمستشفى ناصر، جاءت لحظة الامتحان التحريري لاختيار مسعفين للتطوع بمسيرة العودة؛ فحصلت رزان على معدل 97%، كانت الأولى على تلك المجموعة، تفوقت على خريجين وممرضين.

تعجب المشرف: “أكيد حدا منقل هادي البنت الأسئلة”، ووضع شرطًا آخر: “بدي تعيد الامتحان وسأشرف عليها”، ثم قال: “سأسألها سؤالًا واحدًا لا يعرف جوابه إلا من يجيد مهنة التمريض”، وفعلًا أجابت السؤال، ومنحت بطاقة التطوع بالنقطة الطبية شرق خان يونس.

30 مارس/ آذار 2018؛ تاريخ لا ينسى في تاريخ الشعب الفلسطيني حينما انطلقت مسيرات العودة وكسر الحصار السلمية بمحاذاة السياج الفاصل للمطالبة باسترداد الحقوق التي سلبها الاحتلال، انطلقت “ملاك الرحمة”، قالت لي وهي ترتدي ملابس بيضاء: “حأنزل كمسعفة متطوعة اليوم”، تفاجأت؛ لكنها ذهبت وأثبتت وجودها من اليوم الأول، تعاملت مع عدة حالات، وعادت بعد يوم صعب تخلله قيام جنود جيش الاحتلال وقناصته بقتل العديد من المتظاهرين، جاءتني وملابسها البيضاء ممتلئة بالدم، واللون الأحمر

توالت أيام الجمعة في مسيرات العودة، تغيرت “رزان” كثيرًا، يشدني ما قالته لي يومها عندما طلبت منها أن تتجنب التقدم باتجاه السياج الفاصل: “أنا مسؤولة عن أرواح ممكن تموت”، كانت لا تعود من الميدان إلا الساعة التاسعة مساء، تماما كأم حنون، تتأكد من حالات المصابين، كما تطمئن الأم على أطفالها.

– لما تكون رزان بالميدان. بنكون بأمان.

هذا ما قاله أحد المشاركين لي، حينما كنت أذهب للمسيرات، أخلصت بعملها التطوعي، دون أي مقابل، كانت تقول: “ما بدي لا راتب ولا توظيف.. ربنا يقدر تعبي وهذا يكفيني“.

“الواجب لا يرضخ للرصاص!”

“الحقي بنتك بالإسعاف” أحدهم يحدثني من بعيد في أحد أيام الجمعة، تسارعت نبضات قلبي، وبدأت التساؤلات الداخلية تزحف إليه، تجتاحني (ترى هل استشهدت؟) ، وصلت سيارة الإسعاف بصعوبة، وجدتها ممددة على السرير الطبي، مغيبة –نتيجة قنبلة الغاز التي أصابتها-، مر ربع ساعة حتى أفاقت. أزالت جهاز الأكسجين، نزلت من الإسعاف، رفضت الإصغاء للمسعفين أو لي بضرورة أن تذهب للمشفى، كان ردها مدهشًا: “أنا منيحة؛ جاية أعالج مش أتعالج“.

جمعة أخرى.. المسيرات مشتعلة، جموع غفيرة، الرياح تندفع المتظاهرين نحو السياج، “رزان” تواصل وتتنقل بين المشاركين ترش المحاليل على وجوه المصابين للتخفيف من أثر قنابل الغاز، تسعف ذاك الشاب المصاب عند السياج، تتقدم لأقرب نقطة كعادتها، لا يهمها الرصاص الذي يسقط بالقرب منها لإخافتها، “بنتك تصاوبت مطاط“

سبقني قلبي إلى النقطة الطبية مرة أخرى؛ خفت أن تكون نقطة النهاية، التي خشيتها، وجدتها متعبة مصابة برصاصة “مطاط” بقدمها، وقنبلة غاز بصدرها.. الممرضات يضعن لها “كمادات”، صدى صوت الطبيب يتردد إلى الآن بأذني: “لازم تروح على طول ترتاح”، لكنها رفضت أن تعود للمنزل بسيارة خاصة، وفضلت المشي –رغم حالتها الصعبة– كانت مخلصة لأنها صادقة بعملها، مؤمنة بالعمل الإنساني، لا تحتاج لأي راتب من أحد.

ما زلت أجدف وأبحر في تلك الذكريات، أصيبت وحولت للمستشفى.. وضعت هذا المشهد في الذاكرة، قال لها الطبيب: “بدك راحة؛ عندك تمزق بالأوعية الدموية، وكسر باليد”، أوصى الطبيب أن ترتاح، لكنها أصرت على العودة للمسيرات.

كيف حتشتغلي؟!

نظرت وابتسمت و”الجبيرة” تلف يدها:

بيد واحدة

كانت ملامحها مرآة تعكس صفاء قلبها تجاه عملها، في تفاصيل تلك الإصابة السابقة.. تسعف “رزان” أحد المصابين قرب تلة صغيرة، يطلق جنود الاحتلال قنابل غاز ورصاص حولها، تستمر بعملها وإسعافه، أوقفت نزيفه، حتى أغمي عليها من شدة الغاز المتساقط حولها، سقطت عن التلة على حجر فكسرت قدمها، في جمعة أخرى حرق بنطالها من قنبلة الغاز التي سقطت عليها، أصيبت أكثر من 12 مرة، معظمها في قنابل غاز ورصاص مطاطي مباشر، ولكنها لم ترضخ لحكم الرصاص.

“هاتف وخاتم مقابل الحقيبة“

طيف محطات الحياة لا يكتفي بما استرجعه اليوم، يحط ترحاله عندما كانت تتمنى “رزان” الحصول على حقيبة طبية تساعدها في عملها؛ لكنها لم تجد، فاستعانت بثمن هاتفها المحمول وخاتم ذهبي كنت قد أهديتها إياه، عاتبتها حينها، لكنها ابتسمت لي وردت: “حتدقي على حاجات بسيطة بيجي غيرها.. الإنسان مين بده يعوضه“.

ما إن تسدل الشمس خيوطها الذهبية، وتتسلل إلى نافذة غرفة “رزان” كل جمعة، تبدأ تحضير الأغراض ورصها في حقيبتها، أدخل لغرفتها أجدها مفترشة بالأدوية، تمر ساعة أو ساعتان وتنطلق لميدان مسيرات العودة، وبعد أشهر أصبحت تذهب ظهرًا.. ثم عصرا، حسب ترتيب أوقات انطلاق المسيرة، لكنها كانت تكون أول من يوجد في الخيمة الطبية.

اليوم الأخير(1 يونيو/حزيران 2018م)

في اليوم السابق أرسل لها أحد أصدقائها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” رسالة كتب فيها: “شفتك مستشهدة عند ميناء غزة وكل العالم زعلانة”، أرتني الرسالة وشاورتني: “شو رأيك؛ أروح بكرا على المسيرة أم لا؟.. عارفة؛ خلص مش حروح“.

فتح حزيران صفحة يومه الأول هادئًا، مرت لحظات، كان قلب “رزان” ينخز أحاسيسها بلا توقف، ظلت تدور في البيت، في النهاية اتخذت قرارها: “خلص بدي أروح.. هذا كلام فاضي اللي كاتبه ربنا بصير”، كانت مثل شمس أنارت البيت.

على عتبات البيت التفتت نحوي وأشارت بيدها السلام، وذهبت مسرعة، نظرت من شرفة المنزل، لا أعرف لماذا يومها أطلت النظر إليها حتى اختفت عن نظري؛ كأنها استشعارات داخلية تؤجج القلق بداخلي.

مرت لحظات، استيقظ والدها مفزوعا يحدثني: “وين رزان؟“.

– ذهبت لمسيرات العودة.

بدا عليه الغضب والتوتر والخوف حرر شفتيه الراجفتين:

– شفت حلم كتير مزعج. إنه واحد من أحلى “عصفورين” عندي طار.

– سيبها لله. بدي أعمل لرزان حلوى تحبها (بسبوسة).

قبل أذان المغرب، كنت أستعد لوضع اللمسات الأخيرة على الحلوى، لا أعلم ما يدور في الخارج، اتصل بي أحدهم، يقول: “رزان تصاوبت“.

– غاز ولا رصاص؟

استبعدت أن يكون شيئًا غير ذلك:

– مش عارف!

لاإراديًّا، بدأت نبضات قلبي بالاضطراب، ودموعي تنحدر على وجنتي، لا أعرف ماذا أفعل، اتصلت بوالدها لأخبره بإصابتها، ركبنا السيارة تجاه المشفى، لأول مرة أشعر أن الطريق طويلة، صوت من مذياع السيارة جعل الخوف يتسلل لداخلي مرة جديدة حينما قرأت الخبر: “إصابتان.. واحدة خطرة في الظهر”، تأكدت أنها هي، ذهبت لغرفة العناية وجدتها جثة هامدة تلقت رصاصة من جندي احتلالي في الصدر وخرجت من ظهرها، كل شيء توقف، تمنيت لو تعود عقارب الزمن للصباح، لو اعتذرت رزان، لكننا ننساق إلى قدرنا، كانت تسعف شابا ينزف من الدماء، أنقذت حياة المصاب، واستشهدت وقدمت روحها خدمة للإنسانية.

استوطن الحزن بقلبي، غرقت في المرارة، لكن كان لا بد من التحرر، وإزالة أغلال الألم التي التفت بداخلي، كان إيماني بعمل ابنتي الإنساني، وحلمها أن تكمل عملها بمسيرات العودة والتمريض، وأن تثبت للعالم أن عملها إنساني، في إسعاف المصابين، جعلني أتخذ قرار التطوع كمسعفة بمسيرة العودة لأقول للاحتلال: إنك لن تستطيع أن تكسرني.. فما زلت بكامل قوتي.

طريق لا يتوقف

في اليوم التالي، نفضت غبار الوجع، وتطوعت في الخيمة الطبية شرق خان يونس، حيث المكان الذي استشهدت فيه ابنتي وهي تسعف المصابين، من خلال هذه التجربة أدركت كم هي مهنة التمريض والإسعاف متعبة وصعبة، وكم هي خدمة إنسانية، شعرت –عندما أسعف المصابين– بالإحساس الغريب الذي كانت تخبرني به رزان.

تولدت الطاقة بداخلي، أعطتني قوة على الإكمال بهذا المجال، مثل ابنتي التي كانت مؤمنة بعملها، ما أعطاني القوة على إكمال المشوار، فخورة أني والدة “رزان النجار“.

لا أخفي أن نزولي الميدان هو تحد للاحتلال، أنه بعد استشهاد ابنتي لم يستطِع أن يسكرني، لأثبت للعالم أن الشعب الفلسطيني ما ولد حتى ينكسر، بل إننا نريد العيش بكرامة، وإننا شعب لا يموت، وإن استشهاد ابنتي أحيانا كلُّنا.

رحلت رزان وها هو اسمي “صابرين النجار”، يسطر معاني جديدة في الوفاء والتضحية، فأنا متطوعة منذ يونيو/ حزيران الماضي في إسعاف المصابين، على درب ابنتي، لأؤكد أنه حينما يقتل الاحتلال الإنسان، فإنه لن يقتل رسالة الإنسانية.

غزة- يحيى اليعقوبي

2019-03-24

المصدر: فلسطين أون لاين