الانتحار: خلل في بنية المجتمع وميل جماعي نحو الكآبة

خلال العقود الثلاثة الأخيرة شهد العالم بشرقه وغربه، ارتفاع معدَّلات الانتحار السنوية، ولم تنجُ منها المجتمعات العربية، على الرغم من التشريع الديني الذي يحرّم الانتحار ويعلنه كفراً صريحاً، بجانب القيم الاجتماعية التي تزدريه، مما ترتب عليه صعوبة إجراء إحصائيات دقيقة، لكن حسب التقرير الأخير لمنظمة الصحة العالمية، فإن الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، أي تلك التي تعاني من ضغوط اقتصادية، تستأثر وحدها بنسبة 79% من العدد الكلي السنوي الذي قارب نحو 800 ألف شخص، ومن تلك الدول السودان والأردن وسوريا والجزائر واليمن، ومصر التي يقدّر بعض التقارير والدراسات أنّ عدد حوادث الانتحار بها قد بلغ نحو 4200 حالة سنوياً.

الانتحار مرض اجتماعي

وإذا كان المرض النفسي أو العضوي المستعصي علاجه سبباً رئيساً في اللجوء إلى الانتحار، فإنّ معظم الرسائل المتروكة، وطرائق الانتحار التي سلكها أغلب المنتحرين في المجتمعات العربية، تؤكد الخلل الجسيم الذي أصاب بنية الفرد والمجتمع، نتيجة عمليات التفكيك المعقدة التي صاحبت النظام الاقتصادي وأزماته، وهو نظام السوق الحرة المعولم الذي أخضع البناء المجتمعي بنظمه وتشكيلاته كافة لمنطقه، وعنف قوانينه.

لقد تقوضت الأطر والوسائط الاجتماعية التقليدية التي كان يحتكم إليها الأفراد، سواء بالفعل البطيء الذي تَمثَّل في تغيير النظام السياسي والاقتصادي بداية من سبعينيات القرن العشرين، وعلى أثره انحلّ عديد من الصناعات والوظائف، وسقطت الطبقة الوسطى القديمة بالتدريج، كما أدَّى إهمال الريف وضغط الفقر على سكانه إلى تدفق عمليات الهجرة إلى المدينة أو إلى الخارج، كل ذلك ساهم في تفسُّخ النسيج الاجتماعي وروابطه العرفية في الريف وتغيير نمط المعيشة والعادات، وكذلك انهارت المؤسسات والنقابات العمالية المدنية، وجميعها كانت تُمِدّ الفرد بخبرات وثقافة، تحثُّه على التعاون والتلاحم وتعزِّز اندماجه، وكانت تُعِينه في تجاوز أي ضائقة مالية أو نفسية أو عضوية.

في التسعينيات، ومروراً بالأزمة الاقتصادية العالمية 2008، وحتى اشتعال ثورات الربيع العربي أواخر 2010، كانت المجتمعات تتعرض لمزيد من الانتهاك والتدمير، نظراً إلى التقويض المتسارع الذي استهدف بقية مؤسساتها جرَّاء برامج التكيف الهيكلي والإصلاح الاقتصادي، دون وجود بدائل تحمي الشرائح الاجتماعية المتضررة، وهيمن نمط إنتاج الرأسمال المالي الاستهلاكي والخدمي، الذي يديره المحاسيب ودوائر القرابة المحدودة الاحتكارية.

على سبيل المثال، كان محدودو الدخل تُمَدّ إليهم يد العون، في النظام الاجتماعي التقليدي من الجيران أو العائلة أو أهل القرية، عن طريق عقد جمعيات مالية مباشرة، أو المقايضة على محصول الموسم الزراعي، أو صناديق الزمالة في النقابات العمالية، أو معاش الضمان الاجتماعي، لكن تفكُّك تلك المؤسسات، مع ميل الفرد إلى العزلة والخصوصية، ثم زيادة الاعتماد على الادخار المصرفي والعمل الآلي وتحويلات الهجرة الخارجية، أدَّى إلى تغيُّر الهندسة الاجتماعية والمزاج الجمعي.

وفي ذلك السياق تزايدت الأعباء المعيشية والطموحات الفردية والعائلية دون حد، وانقادت إلى منطق السوق الذي يجعل الفرد دائماً في حالة مطاردة ومخاطرة نحو تطلُّعات لا تنتهي، وفي ضغط عصبي مستمرّ، على نحو يوافق تماماً وصف إميل دوركايم (1858-1917) لتحولات المجتمع الصناعي في القرن التاسع عشر، “فمن أعلى السلم إلى أسفله تأججت الرغبات دون أن تعرف مستقَرّاً نهائيّاً، ما من شيء كان سيهدّئها، ما دام الهدف الذي تصبو إليه يتجاوز دونما حدود كل ما يمكنها أن تبلغه، وبدا الواقع بلا قيمة إزاء ما تستشفّه من خيالات مجنَّحة لا يمكن بلوغها“.

هذا كان في مجتمع صناعي كان يوفر عملاً وشبكات أمان اجتماعي، ولم تكُن فيه ماكينة الاستهلاك تعمل بنفس قوة اليوم، فما بالنا بمجتمع يعاني كل مدى من حدة التفاوت الطبقي دون مؤسسات اجتماعية وحقوقية، ودون دولة رفاه، ودون توفير بيئة عمل تمتصّ معدَّلات البطالة والفقر، وتوفّر للفرد وسطاً اجتماعيّاً مشتركاً يسدّ فراغات ما هُدِمَ وفُكّك، كي يشعر فيه بالاندماج وبقيمة حياته كعضو اجتماعي فعَّال، وبمعنى وجوده الذاتي؟

ثورات الربيع العربي ومزيد الانتحارات وتَفكُّك الروابط الاجتماعية

لذا، فلا عجب من ارتفاع المعدَّل الاجتماعي للانتحار كتعبير احتجاجي في العقدين الأخيرين ضدّ عمليات التهميش والإفقار الممنهج والفَجّ، وأن يصبح انتحار المواطن التونسي محمد البوعزيزي في ديسمبر 2010، شرارة ثورة وتأريخ.

ولم تحقّق تلك الثورات تغييراً جذريّاً، إلا أنها كشفت مدى الفساد الذي استشرى في المجتمع، ولفظت مشكلاته وروابطه المتهالكه في شباك المواجهة، تلك الروابط التي لم تستطع استيعاب الطاقة الثورية وحركة الوعي والأسئلة الحرجة التي أصبحت محلّ جدل مفتوح من الشباب والمراهقين في المجال العامّ، ممَّا أدَّى إلى مزيد من الاصطدام واللا انسجام المجتمعي، تبعه مزيد من عملية التفردن والانعزال والهشاشة، وحالة من اللا يقين وفقدان معيار التقييم، كما بيَّنَّا في المقال السابق.

وقد انهارت الرابطة السياسية وسلطة التشريع حين سقطت كل القوى والمؤسسات التي كانت موضع ثقة والتفاف، وتَفتَّت الأفراد في عملية استقطاب سياسي عقيم، عبر استفتاءات وصراعات عنيفة دموية، جرَّدَت معنى الوطن من قيمته، وعزَّزَت فقدان الإحساس بالأمان الشخصي والثقة بالمستقبل، غير أنّ مشاهد الدم والعنف والقتل بالإهمال، عمَّمَت الإحساس بعبثية الحياة، وفقد الموت رهبته من كثرة تكرار مشاهده.

أيضاً فقد الدين جزءاً كبيراً من هيمنته كرابطة رُوحانية أو سلطة ردع، سواء لانخراط بعض الجماعات الدينية في لعبة السياسة والسوق، أو تواطؤ بعض مؤسساته مع السلطة، أو لعجزه الإجابة عن تساؤلات الفرد المستحدثة ومراعاة مصالحه الدنيوية، واستهجان بعض حرياته.

كذلك انهارت روابط الأسرة والقرابة والصداقة، وتفككت سبل التواصل القديمة، نظراً إلى اختلاف الرؤى ووجهات النظر وأنماط السلوك المعيشي وأدوار النوع الاجتماعي التي غلب عليها التشيُّؤ ونزعة المنفعة، وباتت صدامية، حتى ما بين الأزواج، ممَّا انعكس على ارتفاع نسب الطلاق وحوادث العنف الأسري.

الميل الجمعي إلى الكآبة

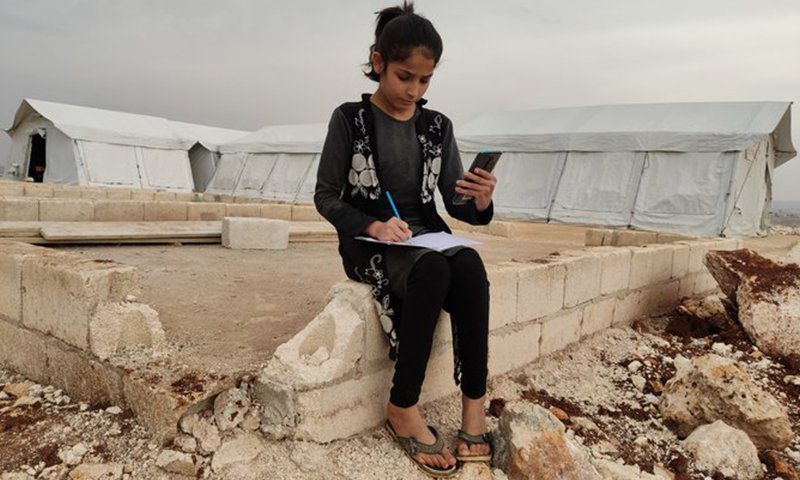

هذا في الوقت الذي ارتبط فيه الفرد بمواقع التواصل الاجتماعي، وعلى الشاشات يواجه عالَماً مفتوحاً عشوائيّاً، يصطدم فيه بمستويات معيشية مختلفة، وأسئلة لا إجابات لها، وإعلانات تحفز شهيته الاستهلاكية، ومنشورات شخصية وأخبار متدفقة من كل مكان، تُشعِره بالتيه والانعزال في عالَم مريض وكئيب بالعموم -حتى إذا لم يكُن كذلك- سيما إذا كان عاطلاً عن العمل أو يعمل بمجال لا يُرضِيه، في مجتمع ينظر إلى الطب النفسي نظرة شائنة، وفي أحوال أخرى لا يمتلك المكتئب ثمن علاجه.

وفي الآونة الأخيرة اكتسب فعل الانتحار من التضامن والتعاطف ما ينذر بارتفاع معدَّلاته، إذ أصبحت رسائل المنتحرين الأخيرة موضوع تداول واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، تداول من شأنه “نزع الإثميَّة عن الفعل” على عكس ما كان يُنظر إليه على وجه التكفير، وذلك لأنّ الرسائل المتداولة مسَّت الجانب النفسي الذي يعاني منه آلاف الشباب، حيث الإحساس بالوحدة واللا قيمة وعبثية الحياة، غير أنها مكتوبة بأسلوب بلاغي إنساني ممتلئ بالحزن والمعاناة على قدر رقة مصطلحاته ومعانيه.

وهذا ما يفسر احتفاء كثير من الشباب والمراهقين بالفسلفة التشاؤمية، وتبادل الاقتباسات التي تركها الأدباء والكتاب المشاهير الذين انتحروا، إلى حد تسجيلها مقاطع صوتية منغَّمة على تطبيقات الموسيقى والفيديو، غير تأثُّر بعضهم بوجهات النظر الغربية التي ترى أن الحياة امتلاك شخصي ومن حقّ الفرد الموت طواعية، وبالطبع هذا من شأنه دفع الجدل إلى أقصى مراميه، ممَّا يُرجَى معه استنفار قوى المجتمع والضغط في سبيل الإصلاح الاقتصادي والسياسي الجذري، وضرورة إنشاء روابط اجتماعية بديلة، من شأنها إعادة تنظيم الإرادات الفردية في نسق مرن يعيد التوازن، إذ لم يعُد يُجدِي اختزال المسألة في فتوى دينية أو ردع قانوني أو حكمة بالية فقدت معناها، أو حتى التعويل على وعي الذات الفردية.

إيمان النمر – كاتبة وباحثة مصرية

المصدر: TRT عربي